□ 馆藏文献说人大制度

□ 王海娟

1954年宪法规定,全国人大是行使国家立法权的唯一机关,有权“修改宪法”“制定法律”;全国人大常委会是全国人大的常设机关,有权“解释法律”“制定法令”。

在1954年宪法起草过程中,对于有关法令的含义、与法律、条例关系的问题有过讨论。中共中央提出的宪法草案(初稿)中规定,全国人大常委会的职权之一为“通过具有法律效力的条例和其他法令”。有意见提出,“法令”是一切国家机关和全体公民必须遵守的,实际效力与法律相似,可包括“条例”,“条例”只是个别法律文件的名称,建议删除“具有法律效力的条例”。最终,这一意见被采纳,1954年宪法将这一规定修改为“制定法令”。

1954年宪法所规定的立法权限(立法体制)是高度集中的,全国人大常委会虽然可以制定法令,但并没有立法权。很快,这一立法体制在运行过程中就暴露出问题,全国人大一年只开一次会,而全国人大常委会又无权制定法律,不能完全适应现实中急需制定法律的需要。

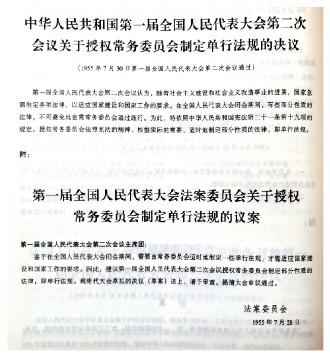

如何解决这一问题呢?彼时的全国人大法案委员会研究后建议,根据形势的发展,为了适应国家建设和对立法的要求,全国人大应授权全国人大常委会适时制定单行法规。

1955年7月30日,根据法案委员会的建议,一届全国人大二次会议作出决定:“随着社会主义建设和社会主义改造事业的进展,国家急需制定各项法律,以适应国家建设和国家工作的要求。在全国人民代表大会闭会期间,有些部分性质的法律,不可避免地急需常务委员会通过施行。为此,特依照中华人民共和国宪法第三十一条第十九项的规定,授权常务委员会依照宪法的精神、根据实际的需要,适时地制定部分性质的法律,即单行法规。”该决定改变了全国人大是行使国家立法权唯一机关的规定,是对1954年宪法的重要补充和发展。

1959年4月28日,二届全国人大一次会议又授权常务委员会在全国人民代表大会闭会期间,根据情况的发展和工作的需要,对现行法律中一些已经不适用的条文,适时地加以修改,作出新的规定。

(作者单位:全国人大图书馆)

编辑:徐媛