近日,黑龙江省绥化市明水县人民法院民事审判庭的干警们带着国徽、卷宗与精心拟定的调解方案,专程走进一位1944年出生、瘫痪在床的老人家中。没有庄严的法槌声响,没有肃穆的法庭布置,这场特殊庭审却让司法为民的暖意,在秋日的阳光下静静流淌——这既是明水县法院践行新时代“枫桥经验”的生动缩影,更是“让司法有力度更有温度”的真实写照。

事情要从当事人张爷爷的特殊情况说起。张爷爷行动不便、长期卧床,根本无法到法院参与庭审,得知这一情况,民事审判庭法官宋艳波当即表示:“案情虽不复杂,但司法服务绝不能打折扣。我们不仅要把法庭‘搬’到老人床边,更要把调解工作做到当事人的心坎里。”

为了让庭审高效又贴心,承办法官提前做足了准备:反复翻看卷宗梳理细节,与张爷爷的家属深入沟通了解诉求,最终摸清了矛盾核心——张爷爷与老伴均为二婚,如今两人年事已高、无力互相照料,便在财产分割与养老保障问题上产生了分歧。考虑到老人身体虚弱,无法承受长时间庭审,法官提前与两位老人、双方家属逐一沟通,初步敲定了调解方案,只为最大限度减轻老人的负担。

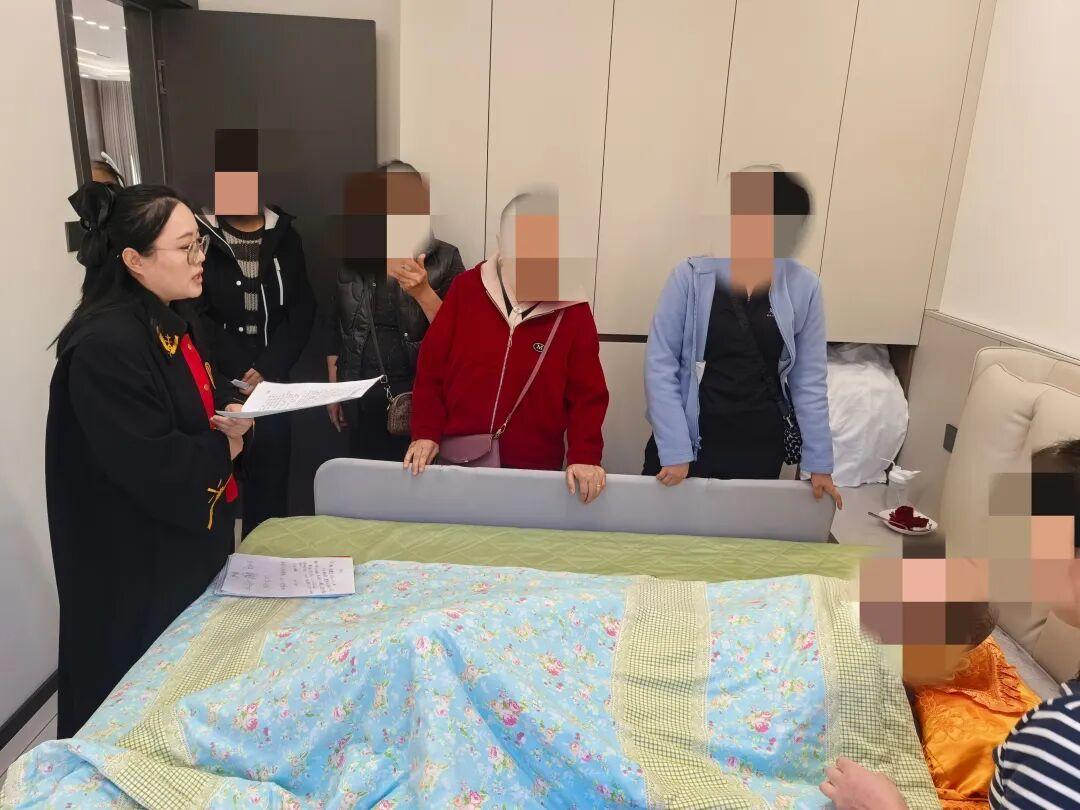

开庭当天,干警们一进老人家门,就忙着搭建临时法庭;法官没有用急促的问话推进流程,反而把语速放慢了两倍,拉着老人的手耐心倾听——这份“把当事人当家人”的细致,渐渐融化了老两口心中的芥蒂,让他们愿意敞开心扉沟通。调解结束后,法官特意蹲在张爷爷的病床边叮嘱:“后续的法律文书我们会直接送过来,您和阿姨要是有任何疑问,随时给我们打电话,不用来回跑法院。”听到这话,张爷爷看着干警们收拾东西的背影,眼睛里泛起了泪光,他轻轻吐出两个字:“谢谢”。

明水县法院的干警们用实际行动证明,法律从来不是冰冷的条文,它既是化解矛盾的“金钥匙”,更是架起党和群众“连心桥”的钢筋铁骨。当司法的阳光照进每一个需要帮助的角落,当法律的温度暖到每一位群众的心里,法治中国的画卷必将更加动人、更加温暖。

从田间地头到百姓炕头,从法律知识讲解到温情调解,明水县法院的干警们始终用脚步丈量民意,用真心化解矛盾。这场病床前的临时庭审圆满结案,让新时代“枫桥经验”在基层司法实践中深深扎根,深情讲述“司法为民”的生动故事。(徐英锦)

编辑:李晓慧