法治日报全媒体记者 张昊

今年粮食安全宣传周期间,10月14日,最高人民法院发布了最高法知识产权法庭近日对两起涉及蝴蝶兰品种的侵害植物新品种权纠纷上诉案件裁判结果。两案确立的裁判,为“研发周期长、检测条件有限”的育种成果提供了有效保护,解除了育种主体“不敢创新、不愿维权”的核心顾虑,通过“个案裁判”激活“种业创新”的底层动力,向育种行业释放了创新者受保护、侵权者必追责的强烈信号,促进更多企业、更多资源投入到“卡脖子”品种、特色品种的研发中,进一步促进种业创新发展。

这两起典型案例分别为“钜宝紫水晶”蝴蝶兰品种侵权案和“缤纷雪玉”蝴蝶兰品种侵权案。该两案终审判决均认定被诉侵权人未经品种权人许可,生产、繁殖、销售涉案蝴蝶兰繁殖材料,构成侵权,依法承担停止侵害和赔偿损失的民事责任。该两案二审判决明确指出,被诉侵权品种与授权品种是否具有同一性的判断,既是事实问题,又是法律问题,既要尊重科学的判断标准,又要正确适用证明评价和举证责任转移规则,综合考虑在案全部证据及其证明力。

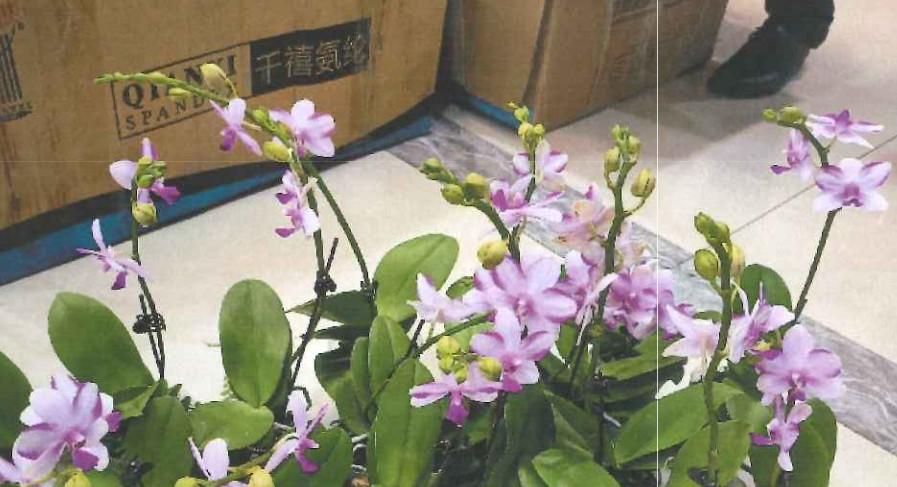

“矩某紫水晶”花瓣特征及植株整体性状

“矩某紫水晶”花瓣特征及植株整体性状

“矩某紫水晶”花瓣特征及植株整体性状

在“钜宝紫水晶”蝴蝶兰品种侵权案中,钜某公司是台商投资企业,对“钜宝紫水晶”植物新品种享有独占实施权。钜某公司法定代表人黄某某是“钜宝紫水晶”的品种权人,也是我国台湾地区兰花育种专家。钜某公司起诉称,其发现创某公司生产、繁殖、销售“钜宝紫水晶”的繁殖材料,遂从创某公司处购买了名为“紫水晶”被诉侵权繁殖材料。经检验,被诉侵权繁殖材料与钜某公司的“钜宝紫水晶”为极近似品种或相同品种。钜某公司认为创某公司侵害了其权利,应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

一审法院认为,被诉侵权品种与涉案授权品种均为蝴蝶兰,被诉侵权品种所使用的名称为“紫水晶”,与授权品种名称“钜宝紫水晶”近似。同时,钜某公司也提交了其自行委托检测的检验报告,对被诉侵权品种与涉案授权品种的同一性进行了初步举证。综合分析,被诉侵权的“紫水晶”蝴蝶兰植株为授权品种“钜宝紫水晶”的可能性较大,达到了高度盖然性的证明标准,故推定被诉侵权的“紫水晶”蝴蝶兰植株属于涉案授权品种“钜宝紫水晶”的繁殖材料,判令创某公司承担停止侵害、赔偿12万元的民事责任。

创某公司不服一审判决,提起上诉。其上诉理由是:钜某公司单方委托鉴定,对照样品系钜某公司自行寄送,未采用农业农村部保存的标准样品,且未提供样品来源合法性证明,涉案检验报告证明力不足,一审证据存在重大瑕疵。同时主张其不存在生产、繁殖行为,一审判赔数额过高。

“矩某紫水晶”花瓣特征及植株整体性状

被诉侵权品种的花瓣特征及植株整体性状

被诉侵权品种的花瓣特征及植株整体性状

最高法二审经审理后认为,因并无农业农村部保存的“钜宝紫水晶”标准样品,该案缺乏有效证据证明涉案检测报告使用的对照样品系授权品种“钜宝紫水晶”的繁殖材料,故该报告尚不足以单独证明被诉侵权品种与授权品种具有同一性。该案中,创某公司使用“紫水晶”名称销售侵权产品,所使用的品种名称系“钜宝紫水晶”的核心识别要素,与授权品种名称相似,且创某公司未能提供证据证明其所销售蝴蝶兰命名为“紫水晶”的合理依据,根据“一品一名”的植物新品种命名规则,被诉侵权品种系授权品种“钜宝紫水晶”的可能性较大。而且,经二审合议庭比对“钜宝紫水晶”DUS测试报告和涉案公证书中的被诉侵权植株照片,被诉侵权植株和授权品种在主要性状方面具有高度相似性。涉案检测报告虽系权利人自行委托检测,但也可以用于进一步佐证被诉侵权“紫水晶”与“钜宝紫水晶”系同一品种的可能性。综合来看,本案在案证据能够证明被诉“紫水晶”蝴蝶兰植株与“钜宝紫水晶”蝴蝶兰品种系同一品种的事实具有高度可能性,在创某公司未能提交育种来源等反驳证据的情况下,可以认定被诉侵权品种与授权品种具有同一性。在此基础上,二审法院判决驳回创某公司上诉,维持一审判决。

同时,“钜宝紫水晶”品种侵权案的审理也传递了人民法院依法平等保护台资企业合法权益的鲜明司法导向。

在“缤纷雪玉”蝴蝶兰品种侵权案中,最高法依据同样的综合评判规则,认为被诉侵权“雪玉”植株使用了授权品种“缤纷雪玉”名称的核心识别要素,被诉侵权植株的主要表型特征与授权品种“缤纷雪玉”相比具有高度相似性,且被诉侵权的百某公司未提交有效反证,综合判定本案亦达到民事诉讼的高度可能性证明标准,可以认定被诉侵权植株系授权品种“缤纷雪玉”的繁殖材料。二审亦维持一审判决,即百某公司应承担停止侵害、赔偿缤某公司经济损失及维权合理开支共计15万元等民事责任。

据介绍,该两案立足观赏花卉(蝴蝶兰)无性繁殖品种保护的行业特性与实践难点,针对植物新品种鉴定中常见的“无性繁殖品种标准样品缺失”“分子检测方法适用争议”等痛点,未完全依赖检验报告,而是建立“名称核心要素相同+主要性状高度相似+检测报告等其他相关证据+缺少反驳证据”的同一性综合认定框架,有效解决植物新品种纠纷案件的事实认定难题。该案判决将授权品种名称中“发挥核心识别功能的要素”纳入同一性判断,明确品种名称具有市场区分功能时可作为同一性推定的重要依据;同时结合植物性状比对,强调非专业检测场景下,主要性状高度吻合可进一步佐证同一性。此种认定逻辑既避免了“检测报告存疑则无法定案”的机械司法,也防止了“仅凭名称即认定侵权”的主观臆断,尤其适用于观赏花卉等“标准样品留存少、分子检测方法未完全适配、植物特征特性的可视性较强”的品种,为类似案件提供了可参考的事实认定路径,有效解决了实践中权利人面临的“分子检测难、侵权认定难”的困境。

编辑:赵亚铭