舆情综述

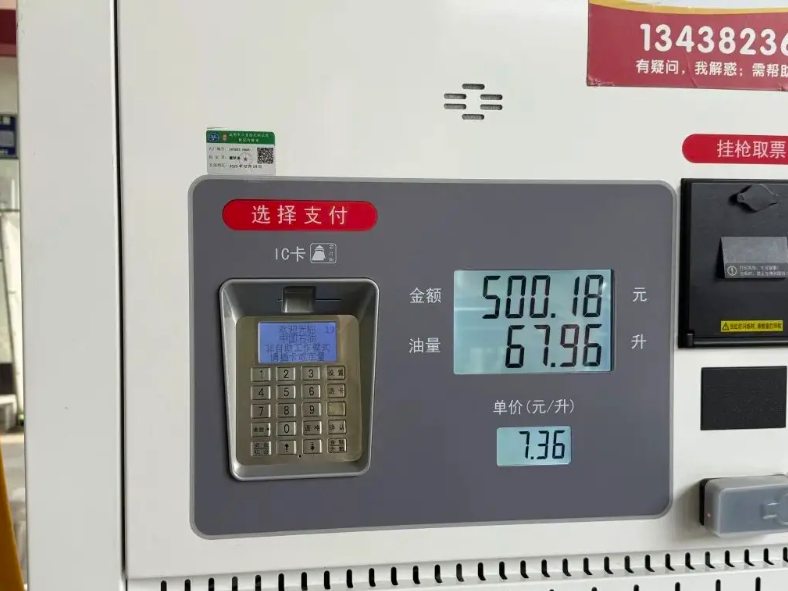

据澎湃新闻8月20日报道,8月9日,车主杨某驾驶油箱总容量50升的小车,在成都市中石油锦华天山站加油,油箱显示为其加注了67.96升汽油。杨某提出异议后,加油站表示只认油枪数据,坚持按67.96升收费,杨某最终结账离开。结账离开前,杨某先后向公安机关、市监局、12345热线等多部门投诉,并要求加油站封枪。三天后,加油站一负责人以私人名义将多收的钱退给杨某,希望其同意油枪解封,但解封后加油站没有给出过任何解释。在“问政四川”平台上,成都市高新区管委会回复“将在15个工作日详细回复”;高新区市场监督管理局综合执法部门工作人员表示,有了进展办案人员会联系投诉人。部分自媒体和网民围绕事件原因进行讨论,要求官方给出一个透明、准确的调查结果。深圳广电集团都市频道“@第一现场”还评论称,“监管部门不应沉默”。

(车主反映成都加油站重复计费现场图片)

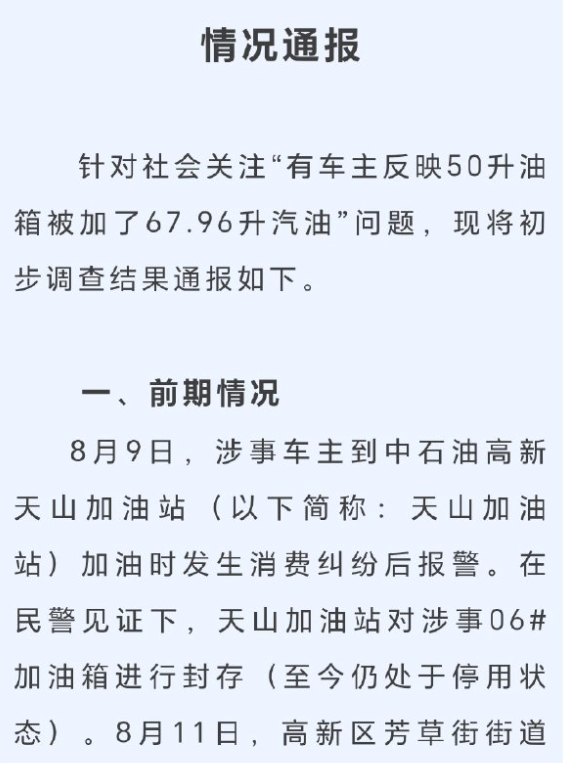

8月21日,高新区市场监督管理局通过官方微信发布情况通报称,事发当天工作人员对加油枪进行封存,相关情况正在全面调查中,下一步将根据调查结果依法依规处置。对此,《南方周末》追问,官方进行了哪些调查,什么时候能有调查结果,杨某同意解封的加油枪是不是仍然处于停用状态,认为当地市监局应该加快调查进度。多数网民不满官方处置迟缓,怀疑加油站“偷油造假”。

8月28日,高新区市场监督管理局再次通过官方微信发布情况通报,围绕“机、人、车、费”四个方面进行全面调查,认定车主反映被多收费的情况属实,原因初步判定为加油机设备软硬件及信息交互故障而导致重复计费,同时自2025年6月5日检定以来,仅有涉事交易这一笔数据传输出现异常。当日,中石油四川成都销售分公司公开致歉。对此结果,舆论场出现分化。多数网民认为调查结果大概率属实,但也有不少网民仍存疑虑,追问“为何故障只多计不少计”“仅1次异常是否可信”,并建议“现行监管体系从机械计量向技术系统全链条监管升级”。极目新闻评论称,“故障”二字显得过于模糊,应说明故障发生的过程和原因。胡锡进认为,“这样做通报看似很负责任,技术环节都做了,但对实际效果未加斟酌,舆论场必然对这样的例行公事做出负反馈”。截至9月11日12时,全网相关信息4.6万余条,“#官方通报加油被多收费调查结果#”等微博话题阅读量1.7亿。

(官方通报调查情况)

舆情点评

“50升油箱被加了67.96升汽油”这一情节令舆论对涉事加油站产生“造假”的怀疑,而异常交易发生后,消费者多部门投诉举报、事件发生十余天后官方首次通报仍未厘清问题所在等,进一步引发舆论对当地监管不力、响应效率不足、调查工作拖延等质疑,不信任情绪迅速蔓延,“不上热搜不调查”“延迟通报是掩盖问题”等负面评论涌现。舆情发酵一周后,当地市场监管部门第二次发布调查通报,详细介绍事件处置过程、邀请专家多方复盘多收费原因、明确表达整改态度等,一定程度上释放了处置诚意,获得部分舆论认可。

但值得注意的是,“软硬件及信息交互故障”的技术术语和“仅有涉事交易这一笔数据传输出现异常”的调查结论,由于太过专业和太过巧合而无法让人完全理解与信服,导致舆论场上要求说明故障原因的声音再起,官方调查工作也被批评“起不到化解矛盾、安抚消费者的作用”。对于这种“巧合式”热点事件,相关部门应抛开简单的“我说你听”模式,将引导侧重点放在“让公众自己看到真相”,除了发布文字通报外,还可以把过程亮出来、把疑问解透,例如模拟演示故障过程,用公众看得见的测试、听得懂的解释来化解质疑,从而让每一次通报都经得起舆论“放大镜”检验。

舆情分析师 王淳

编辑:靳雪林