法治日报全媒体记者 刘丹

“你们今天给游戏充的每一分钱,都在给国外造子弹。”

“现在孩子躺在沙发上玩游戏,跟100年前人们躺在床上吸鸦片的姿势一模一样。”

“游戏就是毒品,父母是无法战胜毒品的,只有将游戏定位为非法产业,中国的孩子才能恢复希望。”

“你再有钱又能怎样?你的孩子是个废物!”

……

短视频平台上,一群“反游戏斗士”在疯狂输出。正值暑假,他们更是密集发布相关内容,伺机推销那些号称能帮家长“戒除孩子网瘾”“夺回孩子”的课程。

自诩“教育专家”“特训教官”的网红博主们,用同样的话术,歇斯底里地控诉游戏,呼吁国家全面禁止游戏,刻意炮制万千家长们希望孩子戒掉网瘾、远离游戏沉迷的焦虑,赢得了不少家长的点赞和转发,当然,还有消费;他们贩卖的新型“戒网瘾学校”“暑假特训营”“课程”动辄几万元,这些机构提出的希望令家长们无法拒绝——“还您一个好孩子”。

大骂游戏,是真心为了孩子还是只为“割韭菜”?线上的“教育课”、线下的“特训营”,是否合法?

“反游戏”灰色版图与暴利链条

“反游戏”是假,“割韭菜”是真。

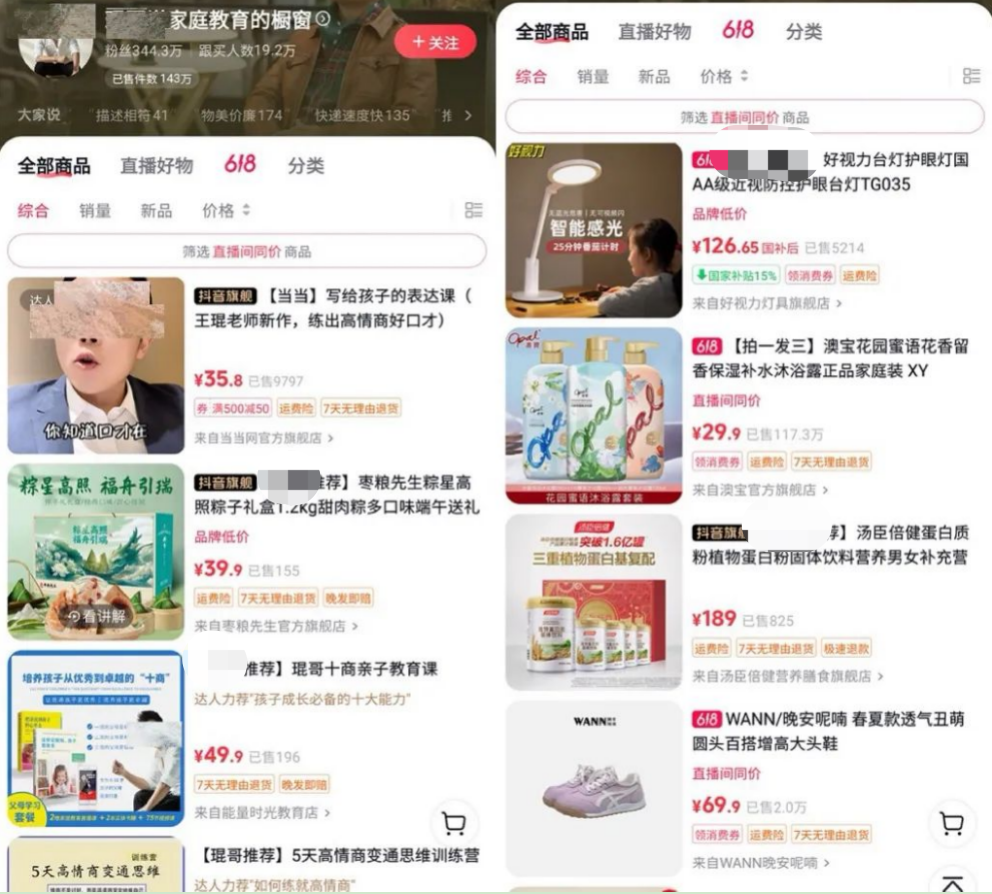

短视频平台上,“反游戏”账号不仅依靠“反游戏”获得高互动量、获取流量分成,同时承接教育机构、戒网瘾学校、学习类产品的广告投放。有的账号粉丝甚至高达几百万,痛骂游戏、“拯救孩子人生”的内容点赞、分享、评论数量均压倒性领先。依托巨大的流量,除了顺势推广高价线下课程外,这些账号的橱窗里,已售商品达到百余万件,品类包括牛奶、筋膜枪、染发剂、粽子等等,各种教育课程售卖数量也非常高。

通过社交平台上声色并茂的短视频,家长们购买课程,“专家”在知晓孩子基本信息后,变成“卧底”,在互联网上用假身份和孩子交友,再把刺探到的信息同步给家长,进而帮助父母了解孩子的心声,缓和亲子关系。机构声称这种方法可以解决青少年的三类“问题”:沉迷游戏,抑郁,焦虑。

在一场名为“照亮明天”的线下培训会上,当“教育专家”喊出39.8万元的“精英圈”课程费用后,十几个人拉着自己的家人,从座位上弹起来,向台上跑去抢名额。在广西玉林,一家以戒除游戏上瘾为核心业务的连锁封闭特训中心,每个教学点同期学员不低于200人。该机构商务拓展负责人轻描淡写地表示:“200人,一人一万五,一年就有3000万,这收入在这一行很普遍。”

无论是20年前的电击治疗、十年前的戒网中心,还是现在的线上课程与“特训营”,家长们以为他们关心孩子,但他们只是关心家长的钱包。有科技媒体推算,包含网戒学校在内,加上短期训练营、网红讲师等,全产业规模已超700亿元。

“反游戏生意”存在诸多法律问题

“反游戏生意”的火爆,是部分商业机构一面煽动、一面收割家长对孩子游戏沉迷焦虑的产物。这些机构往往没有合法的教育、培训资质,对学生进行训练的“教官”,大多不懂教育,也无专业资质,学生得到的训练也是反人格的。

“父亲骗我要回家高考体检,趁我睡觉的时候,四个人强行闯入我的家门,凌晨两点将我带走。限制我人身自由,抓到了吕梁市的一个训练基地。”从过往案例来看,这些“特训营”大多采取体罚、军事管理方式,常用的教育方式就是辱骂、殴打。而且,由于实行封闭训练以及粗暴的管理,让参与训练的学生面临很大的人身安全风险。

《法治日报》律师专家库成员、北京德和衡律师事务所高级合伙人马丽红律师表示,从法律层面看,一些教育类博主若在合规框架内,如提供科学合理的家庭教育咨询、引导孩子健康娱乐等服务,本身并无不妥。但目前很多“反游戏生意”存在比如虚假宣传诱导家长付费、部分特训机构采用非法手段对待孩子等问题,这些行为不仅违反法律,还严重侵害了孩子的权益,破坏了市场秩序,应受到法律规制。

具体而言,其商业模式可能涉及三重违法性:一是将游戏简单类比“电子鸦片”涉嫌违反广告法禁止的“做引人误解的广告宣传”;二是部分机构虚构治疗效果违反消费者权益保护法的“如实告知义务”;三是刻意制造家长焦虑与恐慌可能违反网络安全法关于“传播正能量”的规定。需要注意的是,违法性认定需结合具体行为判断。

对于线下所谓的“戒网瘾学校”“暑假成长营”,马丽红律师补充,民办教育促进法第十二条规定,此类机构需取得办学许可。实际操作中,多数机构以“夏令营”“暑期拓展训练”名义规避审批,已违反《无证无照经营查处办法》第5条的规定。若在所谓的“网瘾治疗”中,采用体罚手段,造成孩子身体伤害达到一定程度,可能涉嫌故意伤害罪。

对于短视频平台上网红专家、网络博主煽动家长购买“天价课程”,《法治日报》律师专家库成员、北京市康达律师事务所高级合伙人苟博程律师分析,若其夸大课程效果、虚构师资力量等,符合反不正当竞争法中虚假宣传的特征,适用该条款。其法律风险包括面临市场监管部门的行政处罚,如罚款、责令停止违法行为等,还可能需承担民事赔偿责任,赔偿家长因购买课程遭受的损失。建议市场监管部门加强对直播内容的监管,要求平台履行审核义务,以及鼓励消费者举报。

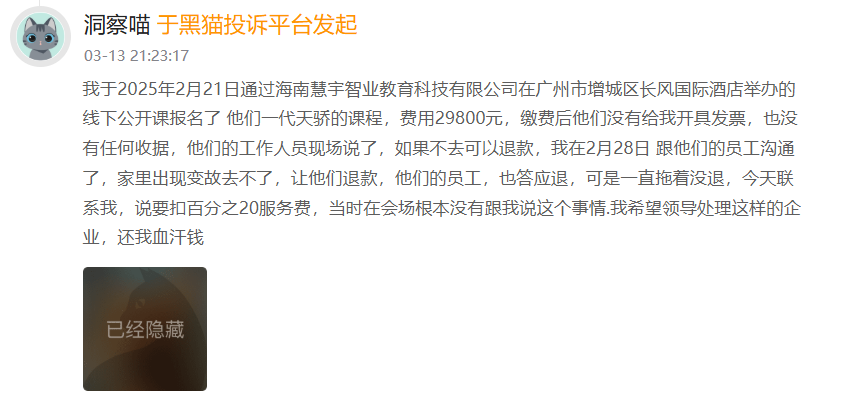

此外,在黑猫投诉上有多位消费者投诉该类开设课程机构存在涉嫌偷税截留、霸王扣款等问题。比如,一位女士投诉称,在广州报名公开课,现场支付费用29800元,缴费后机构未开发票,工作人员口头承诺“不去即退全款”。然而当其提出因计划有变申请退款时,机构拖延半月后突然提出“强扣20%服务费”。

对此,马丽红律师提醒广大家长,培训机构单方面变更合同条款,侵犯了消费者的公平交易权,该霸王条款无效,消费者有权要求机构按照承诺全额退款。在维权方面,消费者要收集好相关证据,如缴费凭证、聊天记录、口头承诺的录音等,首先可以选择协商和解方式,即可以先与培训机构进行沟通,若协商无果,可拨打12315向消费者协会投诉,或者向当地市场监管部门举报,请求其介入调解和查处。

别让“反游戏”的焦虑毁了孩子

据《中国青少年网瘾数据报告》(2024年)数据显示:青少年网民中,网瘾者比例约为14.1%,总人数超过2400万。在非网瘾群体中,还有约13%的青少年存在网瘾倾向。青少年手机沉迷、游戏沉迷,必须引起重视,但游戏不是原罪,防止沉迷才是关键,防沉迷从来不是靠“反”,而是靠“引”。

二十一世纪教育研究院院长熊丙奇表示,“反游戏课程”“特训学校”不过是家长焦虑的出口,对青少年身心健康发展并无助益,必须强化对其的监管,不能再让这类机构野蛮生长。更重要的是,对于家长来说,不要过度迷信一些机构对孩子的“改造”能力,不能把自己应该履行的责任,交给机构,要履行自身对孩子的监护责任,多陪伴孩子,尤其是重视孩子习惯的培养。另外,对于“问题学生”“网瘾少年”的行为矫正,要推进家校社协同育人,引导他们摆脱网瘾,形成良好的学习习惯、生活习惯,这才能让鱼龙混杂的“特训学校”“网络教育大V”失去生存的土壤,给孩子们健康成长的环境。

在中国教育科学研究院研究员储朝晖看来,不顾孩子自身成长需求而一刀切诋毁、抵制游戏的思想和行为,是有违原则底线的。“未成年人沉迷手机的背后有多重原因,对于中国的未成年人而言,缺乏自主意识与能力是其中一项重要原因。防范未成年人手机沉迷需要家庭、学校、企业、社会各方共同聚力创造条件,留给孩子足够的自主安排的时间、空间和自主选择的内容,教育引导孩子正确认识网络、认识游戏,疏堵结合,引导青少年健康成长。”

应该看到,中国游戏行业对于未成年人保护的实践,正在进入一个更加主动、理性、成熟的阶段。2021年,国家对未成年人防沉迷管理提出“史上最严”要求。从“实名认证”到“限制游戏时长”“严惩诱导消费”,游戏企业作为执行主体,积极配合监管,构建出全行业覆盖的防沉迷系统。

一位网友这样写道:

“我们不需要知道电子游戏是什么,它会不会造成近视,会不会让人上瘾,我们只是需要一个背锅侠,一个可以掩盖家庭教育失败的东西。它现在叫游戏,之前是早恋,是偶像,更早之前是武侠小说。”

这种将教育问题转移为对特定事物声讨的模式,在不同时代反复上演。更值得警惕的是,不少人刻意妖魔化游戏,实则怀揣明确利益目的——制造焦虑收割流量,渲染恐慌兜售产品,为牟利不惜践踏法律边界,让本应正视的成长问题沦为牟利棋子。

编辑:康婧轩