“我们复旦大学的师生

非常欣幸上海的解放,

非常珍重解放

对于我们文化教育事业的历史作用

和历史意义……”

1954年5月27日

复旦大学校长陈望道

在校庆大会开幕辞中说道

自1950年起

复旦大学以5月27日(上海解放纪念日)

作为校庆日

意为复旦的新生

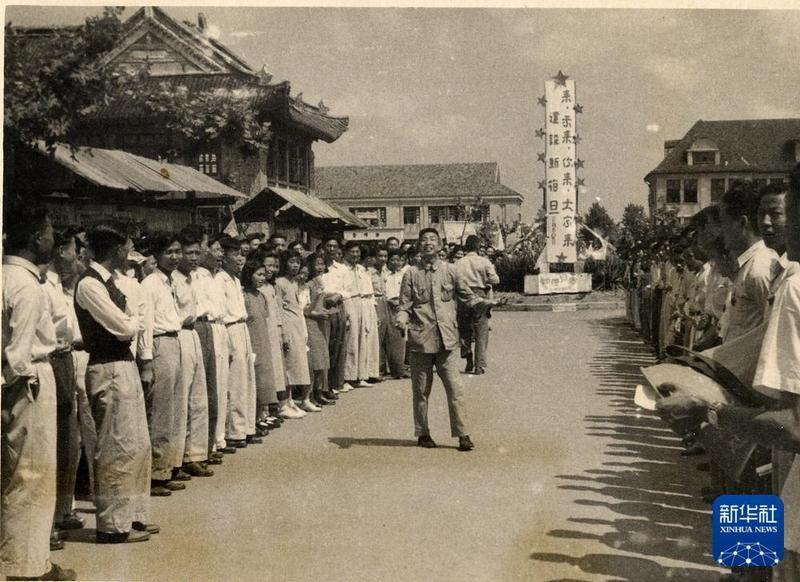

1949年6月20日,复旦师生列队校门内(今校友馆西侧道路)两侧欢迎军代表进校,新闻系司徒汉同学正在指挥学生高唱《解放区的天》。新华社发(复旦大学档案馆供图)

百廿沧桑 悠悠岁月

她那柔和又不失坚毅的面庞里

有着时光镌刻下的印记

那是复旦人永恒不变的赤子之心

二十世纪八十年代拍摄的复旦大学校门。新华社记者 徐义根 摄

5月27日

复旦大学120周年校庆

我们梳理了一组老照片

带您重温

新华社记者镜头下的

复旦学子风华

二十世纪五十年代,复旦大学民族舞小组的学生在进行排练,准备在晚会上演出。新华社记者 范杰 摄

那年秋天

你第一次踏入复旦校园

梧桐树下

光影斑驳

书声琅琅

时间滴答

那些青春的记忆

是否鲜活依旧?

二十世纪八十年代拍摄的复旦大学校园一角。新华社记者 杨溥涛 摄

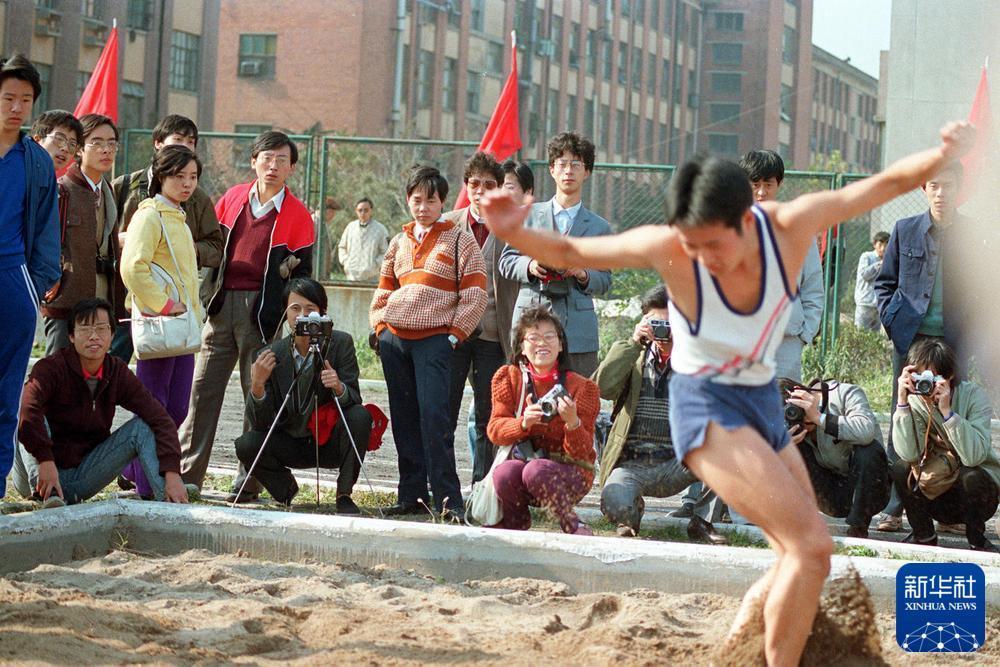

二十世纪八十年代,复旦大学的摄影爱好者在田径场上抓拍。新华社记者 张明 摄

二十世纪八十年代,复旦大学特邀上海高校外语教师开设的英语讲座座无虚席。新华社记者 张明 摄

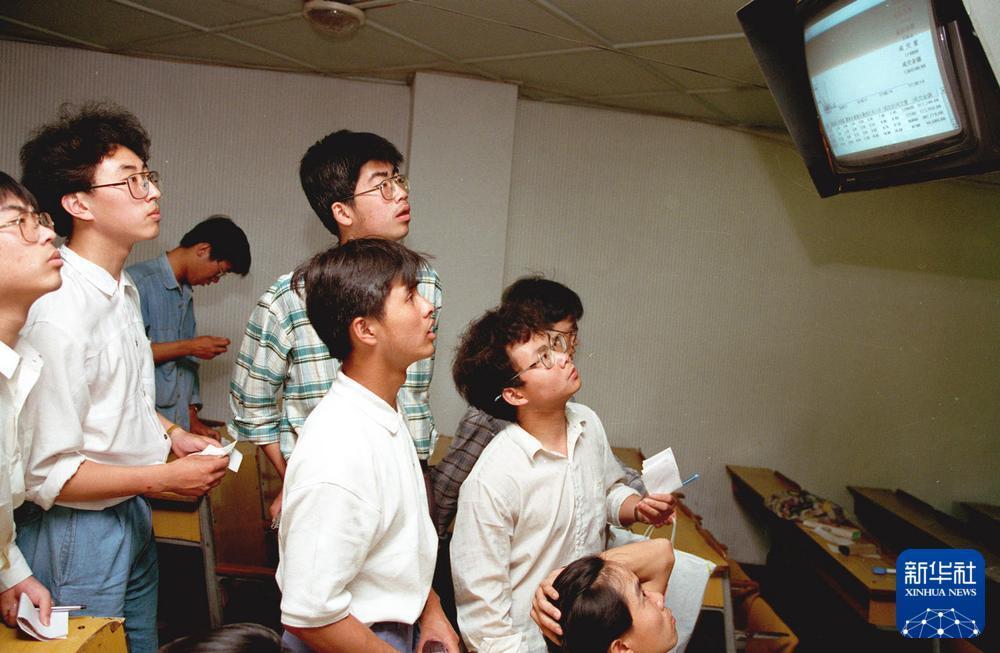

这是1996年拍摄的复旦大学学生会举办的模拟股市,吸引了不少对金融业感兴趣的学生。新华社记者 张明 摄

2003年5月30日,复旦大学的一名外国留学生和中国学生在校园内边走边聊。新华社记者 张明 摄

恪守“文明、健康、团结、奋发”的校风

践行“刻苦、严谨、求实、创新”的学风

你迈出校园、关心社会、扎根土地

带着不惧困难的执着与勇气

用青春回答时代的问卷

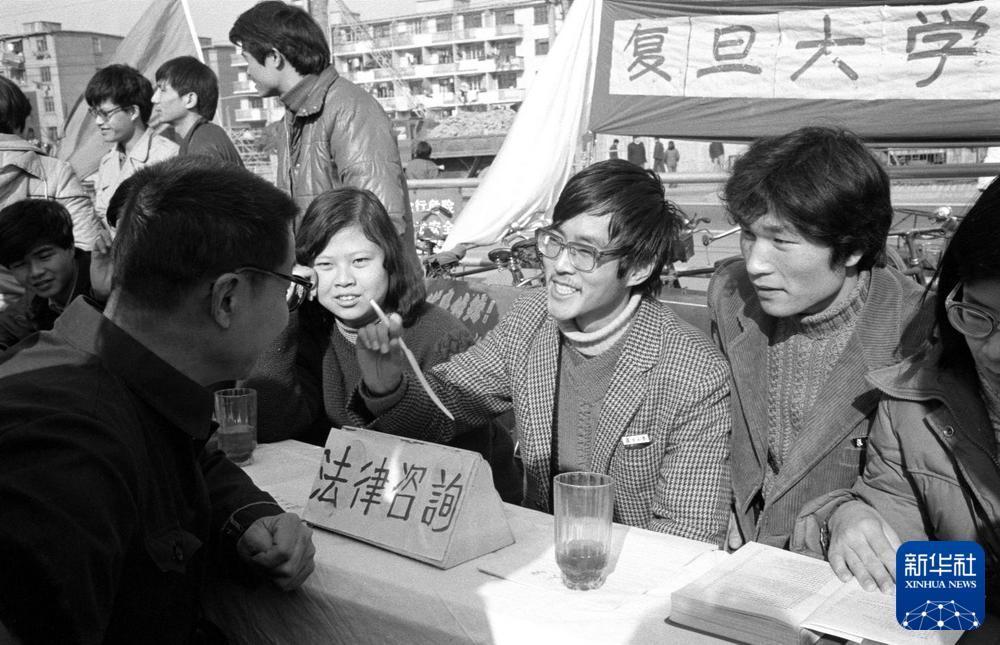

1987年的寒假第一天,复旦大学法律系学生走出校门开展法律宣传和咨询活动。新华社记者 王子瑾 摄

2008年9月25日,复旦大学医学院的几名学生在宿舍收看神舟七号飞船发射电视直播。新华社记者 裴鑫 摄

2012年7月17日,参加暑期扶贫支教社会实践活动的复旦大学大一学生舒静在广西天等县与山村儿童一起欢乐开怀。新华社记者 张爱林 摄

复旦大学研究生支教团部分队员的照片(拼版照片)。从1999年起,复旦大学作为最早响应团中央、教育部组建研究生支教团(研支团)的高校之一,每年派出学生赴宁夏西海固地区支教。26年来,复旦研支团一直扎根在西海固的乡镇中学,研支团的接力棒从未中断。新华社发(受访者供图)

几年间

你从青涩的少男少女

成长为有担当、有力量的青年

这里替你保存着青春的记忆

是你温暖的港湾

也是你圆梦的起点

二十世纪九十年代,复旦大学的学生们在食堂就餐。新华社记者 凡军 摄

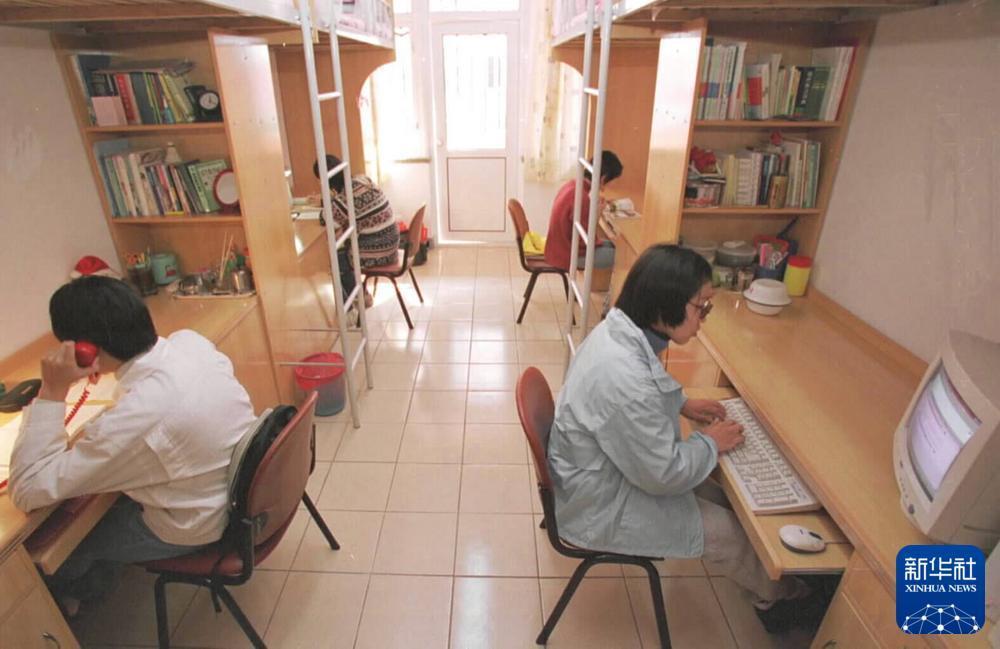

二十世纪九十年代,复旦大学学生在学生公寓中自习。新华社记者 凡军 摄

2008年9月23日,复旦大学新生在细致地剃须。新华社记者 张明 摄

2004年6月4日早晨,复旦大学新闻学院一名大三女生在镜前梳理,准备投入新一天的报社实习。新华社记者 张明 摄

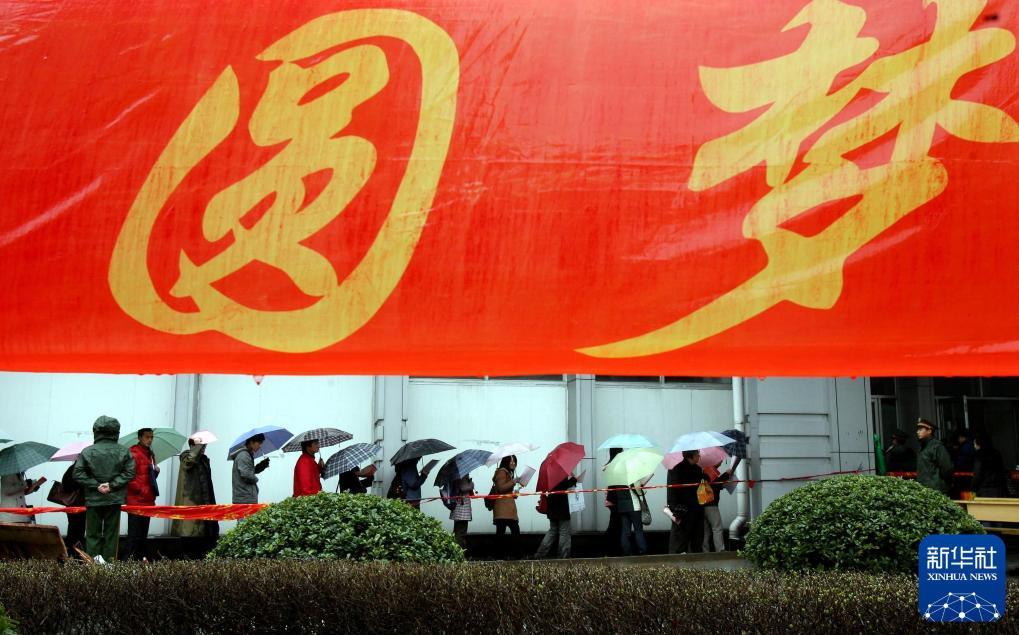

2009年2月27日,“高校与浦东——大学生就业对接行动复旦同济专场招聘会”在复旦大学举行,毕业生在雨中排队等待进入招聘会现场。新华社记者 刘颖 摄

蝉鸣未歇时

她眼含深情地送走老朋友

看着你们奔赴世界各地

开启人生新征程

又在梧桐新黄时

慷慨地张开怀抱

2023年6月16日,在复旦大学2023届研究生毕业典礼前,学生们在留影。新华社记者 刘颖 摄

2020年9月12日,智能机器人在复旦大学校园内“迎接”新生。新华社记者 刘颖 摄

2024年8月25日,前来报到的新生与家人在复旦大学校园留影。新华社记者 刘颖 摄

旦复旦兮,百廿光华

这是所有复旦人的“集体生日”

镜头定格的每一瞬

都是你与复旦共同谱写的

关于青春和梦想的篇章

2025年5月24日,返校的校友在复旦大学校园内留影。新华社记者 刘颖 摄

2025年5月24日,返校的校友在复旦大学校园内的相辉堂留影。新华社记者 刘颖 摄

2009年6月26日,毕业生们将学位帽抛向空中。新华社记者 刘颖 摄

2025年5月24日,返校的校友在复旦大学校园里重现毕业时抛帽的场景。新华社记者 刘颖 摄

策划:费茂华

记者:刘颖

制作:方欣

编辑:康婧轩