制图/李晓军

□ 社会时评

□ 赵晨熙

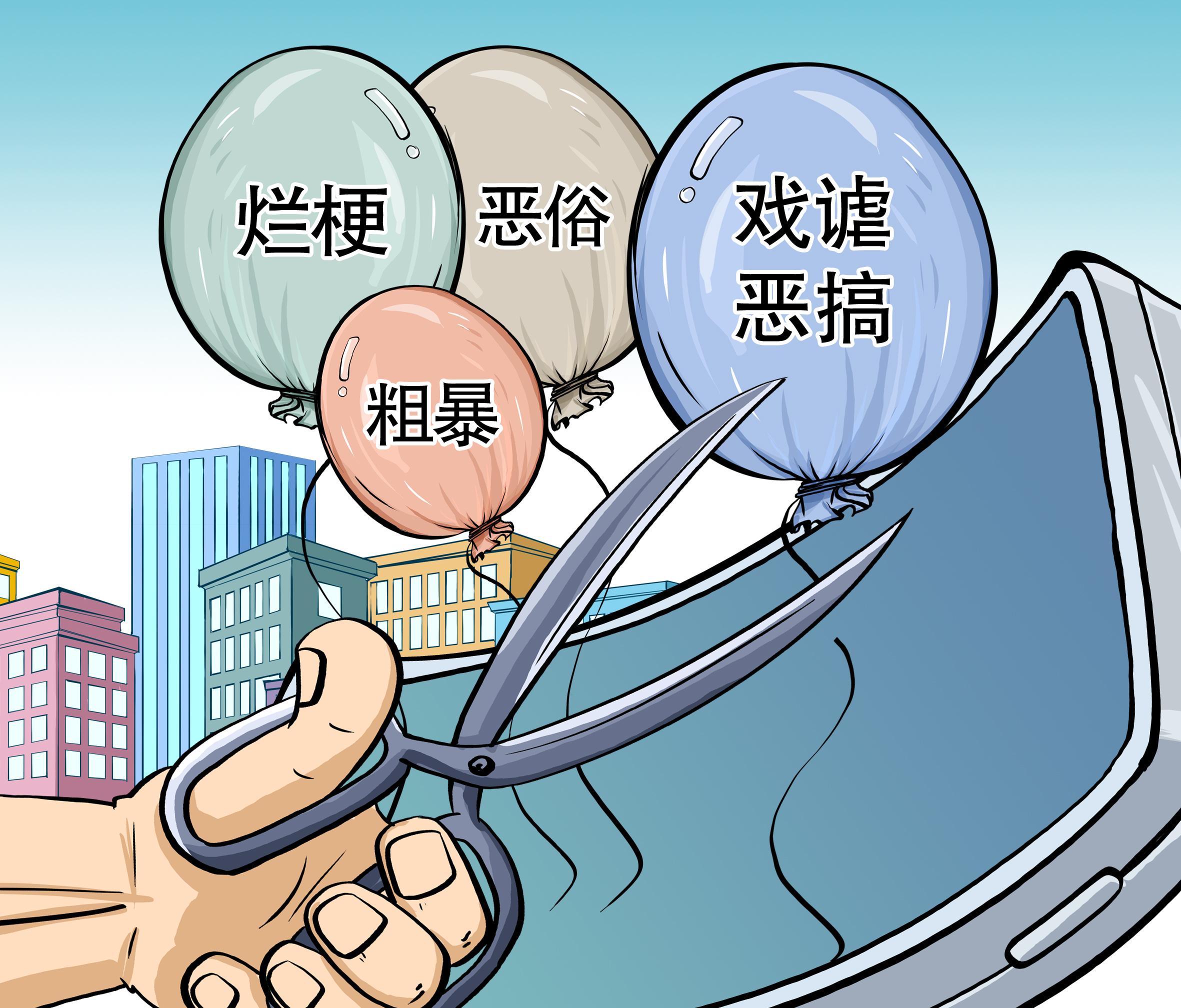

一段时间以来,一些网络黑话、网络“烂梗”在校园大肆流行,成了很多未成年人挂在嘴边的常用语,有的学生甚至把这些“梗”带到了班级里、写进了作业中。

当前,随着触网年龄越来越低,涉世未深的未成年人受到网络影响越来越大,诸如网络“烂梗”这类网络恶俗文化开始逐渐渗透进校园。一些教师反映,有的学生将粗鄙当个性,把低俗作时尚,动辄以网络“烂梗”插科打诨,甚至公开模仿低俗网络动作,不仅严重扰乱了正常教学秩序,也给学生们价值观的形成和健康成长带来了极大负面影响。

这类网络恶俗文化大多来源于短视频平台、网络直播或低俗段子,它们以简单粗暴、戏谑恶搞的方式迅速传播,由于迎合了青少年追求新鲜、标榜个性等心理,被有些学生视为“酷”或“潮流”的象征,并利用学生的好奇心和从众心理在校园内迅速传播。但这些看似彰显个性的话语和行为,不仅内容空洞、意义低俗,很多还带有明显暴力、色情、歧视等色彩,如果任由其无序传播,会严重污染校园文化生态,扭曲学生健康的人际关系,传播不良的价值观念。

校园是求知的殿堂、育人的净土,绝不能被恶俗文化侵占,必须提高警惕,多方合力筑牢防线,坚决将网络恶俗文化拒之校外,净化校园文化生态。

抵制网络恶俗文化,需要多方协同发力。学校应加强学生网络素养教育,帮助学生辨别低俗内容,同时丰富校园文化活动,用健康向上的文艺、体育、阅读等活动吸引学生。教师要以身作则,用文明语言和行为引导学生,对课堂上出现的恶俗表达或行为及时纠偏。父母是孩子文明传承的第一任老师,在日常生活中应更多关注孩子的网络使用,避免其过度接触不良内容,并及时制止和纠正其生活中出现的一些不恰当行为,引导孩子远离网络恶俗文化。网络平台更应履行社会责任,优化算法推荐机制,阻止恶俗内容的传播,避免成为孕育网络恶俗文化的温床。

未成年人保护法、《未成年人网络保护条例》等相关法律法规对未成年人网络保护作了全面规制,明晰了法律责任。监管部门应不断强化监管力度,加强对网络不良内容的治理和对违法传播行为的惩处力度,建立并完善负面清单,为未成年人营造积极文明、风清气朗的网络环境。

校园文化直接影响着青少年的精神成长,唯有构建起学校、家庭、社会、网络的多维度防护体系,才能有效抵御网络恶俗文化的侵袭。净化校园文化环境,让校园保持风清气正的文明氛围,不仅是对教育的负责,更是对未来的守护。

编辑:康婧轩