舆情综述

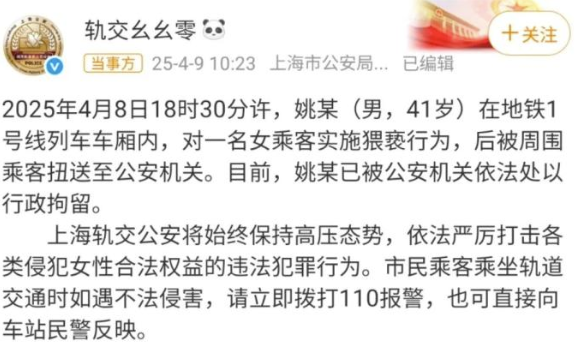

4月9日上午,多段网传视频引发关注,视频显示,上海地铁一名女乘客疑似被猥亵,对身边男子哭喊道“你把裤子脱了并弄到我身上”,同车女子称“姐妹,我录了视频,我陪你去”。“@荔枝新闻”等媒体跟进报道,上海地铁客服工作人员称确有其事,网民痛斥男子“变态”“垃圾”。当日10时23分,上海市公安局城市轨道和公交分局官微“@轨交幺幺零”发通报称,“4月8日18时30分许,姚某在地铁1号线列车车厢内,对一名女乘客实施猥亵行为,被周围乘客扭送至公安机关。目前,姚某已被公安机关依法处以行政拘留”。多数网民称赞警方行动快速;部分网民表示不满,认为行政拘留处罚较轻。4月10日,男子所在的工作单位发布公告,宣布将其开除。

针对网民关注的挺身而出乘客身份,“@潇湘晨报”报道称,上海静安区文明办工作人员表示,参与此次事件的正义人士信息目前还没掌握,了解到情况的话会一级一级往上报。“@新闻晨报”文章评论称,“勇敢地站出来是每个人的责任”。然而,当晚有网民发消息称“被‘猥亵’女子认识男方,相约在地铁制造刺激,没想到被拍下,现在两人都被行政拘留”,引发网民热议。部分网民呼吁“@轨交幺幺零”进行核查。

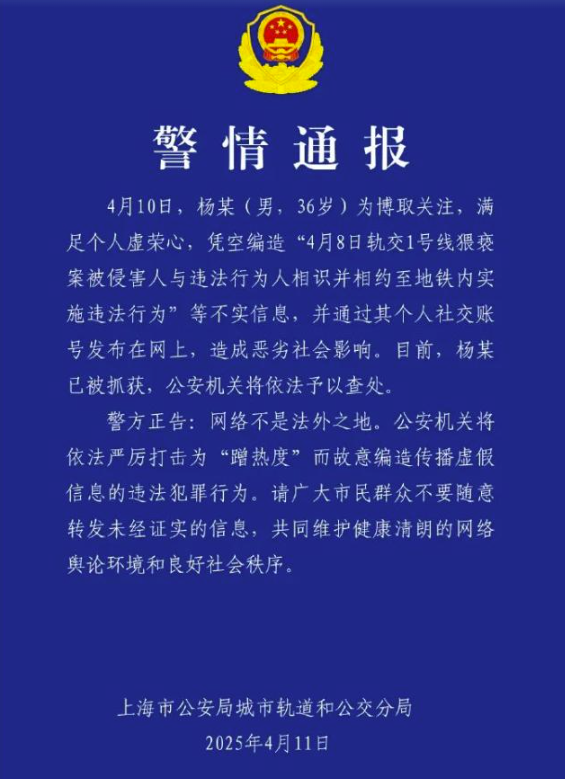

4月11日9时29分,“@轨交幺幺零”再发通报称,男子杨某为博取关注,凭空编造“轨交1号线猥亵案男女双方相识”谣言,发布到网上后造成恶劣影响,目前已被抓获。官方通报再掀一波讨论热潮,微博转评2万余次、点赞超26万次,“进去得好”“还是官方速度快”等评论获得网民点赞认同。红星新闻、极目新闻等媒体发文称,“造黄谣和性骚扰都该人人喊打”;部分网民言论涉及性别对立话题,如“出手相助的是女的,猥亵造谣的都是男的”。截至4月17日12时,该事件相关舆情信息量超8万条,“#上海地铁一男子疑脱裤猥亵女乘客#”“#上海辟谣地铁猥亵事件当事人相识#”等数十个关联微话题累计阅读量超6亿。

舆情点评

地铁作为最常见的公共场景之一,每每曝出猥亵、骚扰、偷拍等事件,都能引发舆论热议。近日,舆论场曝光北京40岁地铁猥亵惯犯被抓后下跪道歉认错、成都两男子为博流量虚假搭讪同性等事件,公安机关依法处置工作收获网民认可。此类舆情的共性特征主要有:现场视频多由受害者本人或目击者发出;事件最初在社交平台流传,热度上升后再由主流媒体跟进报道,形成全网关注热点;官方处置工作影响舆情发酵趋势,官方通报后舆情迅速降温。在上海男子猥亵事件中,还出现了“造黄谣”这一衍生传播现象,刺激了舆情二次发酵。

面对舆情,上海警方的应对处置工作堪称范本。具体来讲,警方的实体工作扎实、到位。不论是对猥亵者还是造谣者,当地警方都依法依规作出处理,这是降温舆情的关键所在。据媒体报道,上海警方推行“快侦快破”机制,自2023年至今已对30余名地铁猥亵者处以行政拘留。在应对速度上,公安机关的首次回应在舆情传播时就发布出来,第二次回应以警情通报的形式发布,距离谣言滋生仅过了一夜,两次回应都很及时,不良炒作信息缺少发酵空间,舆情因此快速平息。

此事产生的积极舆论反响以及同期曝光的类似热点,都侧面反映出公众对公共场所违法行为的痛恨以及对文明、安全出行环境的强烈期待。公安机关对于此类民愤较大、容易滋生杂音的事件,需发现一起查处一起,从个案层面作出表率,对接舆论期待;同时,公安机关还可通过开展集中整治行动等方式加大社会治理的力度,依法打击公共交通运输工具上的违法犯罪行为,有力维护公众的出行安全。

阅读全文可订阅

《政法舆情》电子产品

详情咨询:010-84772595

来源:法治网舆情中心

分析师:王媛

编辑:彭晓月

新媒体编辑:刘思源

编辑:靳雪林